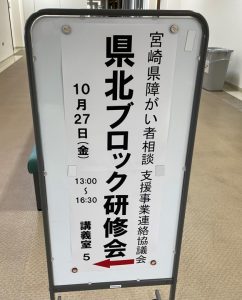

「第13回 延岡市防災フェスタ」に参加しました!

令和6年2月18日(日)に、イオン延岡店で「第13回 延岡市防災フェスタ」が開催されました。

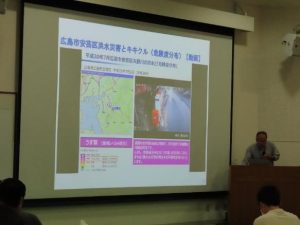

災害ソーシャルワークの学びを地域の皆さまと共有すべく、学生が作成した「避難経路の地図」や「災害に関するスローガン」「災害ソーシャルワークの授業風景」などを掲示しました。

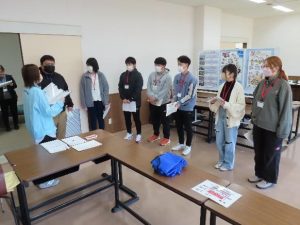

来場者への説明は、本学学生(機能別消防団員の制服を着ている)が行いました。

延岡市において2023年より機能別消防団員制度(限られた活動のみを行うもの)がスタートしています。この機能別消防団員制度のひとつに「学生消防団員」の活動があり、延岡市長の承認を受け、大学生を中心に若い世代の方々が消防防災に携わる制度です。活動内容は、学内で発生した初期消火活動や傷病者の応急救護、イベント参加による普及啓発活動などを行います。

この制度について、延岡市消防署見学時に説明を受け、延岡市第1号として本学社会福祉学部の学生5名が登録しました。

写真:学生消防消防団員の5名(延岡市第1号の登録メンバーです)

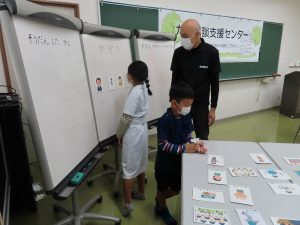

写真:学生が学びのポイントを説明している様子

写真:学生のスローガンに投票している様子

スローガン30作品に対する総投票数は、715票でした。

結果(ベスト3位)

第1位:ありえる 『すべて』に 備えよう (44票)

第2位:不安なときこそ 手をとりあい 助けあおう(35票)

第3位:あいことば いのちをまもる おはしもち(33票)

※「お」押さない、「は」走らない、「し」しゃべらない、「も」戻らない、「ち」近づかない

投票いただき、ありがとうございました!!

写真:延岡市消防署長と学生消防団員3名

写真:イベント参加メンバー全員で

天気にも恵まれ、たくさんの方が足をお運びくださいました。

ありがとうございました。

社会福祉学部 臨床福祉学科:川﨑 順子、清水 径子、兒﨑 友美